目次

- 1 AI活用を阻む人材不足・予算不足にもう悩まない!「自社特化型AI」を誰でも安価に作れる時代へ

- 2 kintoneデータを活用したAI導入をDifyで実現。業務効率が劇的に向上!

- 3 Difyの特徴①:「RAG」で生成AIの回答に自社データを統合できる

- 4 Difyの特徴②:生成AIを使った多彩な自動化アプリを手軽に作れる

- 5 Difyの特徴③:「プラグイン」と「API連携」でどんなツールとも連携できる

- 6 Difyの特徴④:「セルフホスティング」によって安全にアプリを運用できる

- 7 Difyの利用にかかるコスト(セルフホスト版)

- 8 Dify×kintoneで自社特化型AIを開発し、AI活用の幅を広げよう

- 9 最後に

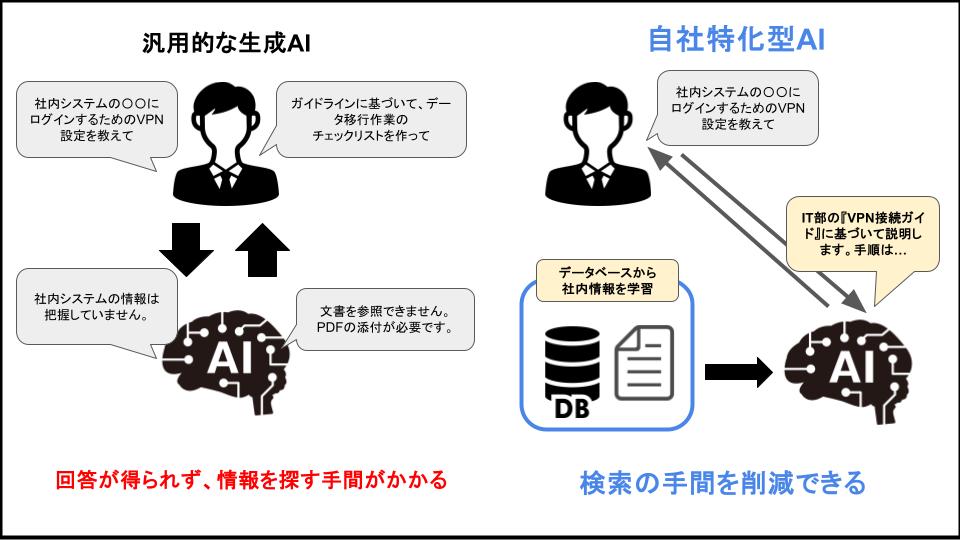

AI活用を阻む人材不足・予算不足にもう悩まない!「自社特化型AI」を誰でも安価に作れる時代へ

AIが自社の情報を理解して答えてくれたら—そう思ったことはありませんか?

kintoneで業務アプリを作り、日々データを蓄積している企業は多いでしょう。

しかし、貯まったデータをAIで活用するのは容易ではありません。

一般的なAIは自社の製品情報や業務ノウハウを理解しておらず、質問しても実務に沿った回答が得られにくいのが現実です。

「自社のデータを学習したAIを作りたい」と考えても、社内にデジタル人材がいない、または開発予算を確保できないといったハードルがあり、中小製造業にとってAI活用はまだ“遠い存在”と感じられてきました。

本記事では、その悩みを解決する新たな選択肢として「Dify(ディファイ)」を紹介します。

Difyを使えば、kintoneに蓄積されたデータをもとに「自社の情報を理解して答えるAI」を手軽に構築できます。

kintoneデータを活用したAI導入をDifyで実現。業務効率が劇的に向上!

Difyとkintoneを連携させると、kintoneに蓄積された自社データを理解して答えるAIを手軽に構築できるようになります。

最大の特徴は、生成AI(ChatGPTやGeminiなど)の能力を自社データに拡張できる「RAG(Retrieval-Augmented Generation)」機能です。これにより、一般的なAIでは答えられなかった社内特有の質問にも、AIが正確で実務的な回答を出せるようになります。

さらに、kintoneをはじめとした業務システムと簡単に接続できる「API連携」や、データを社内サーバーや自社クラウド上で運用できる「セルフホスティング構成」にも対応しているため、企業への導入に適しています。

Difyの特徴①:「RAG」で生成AIの回答に自社データを統合できる

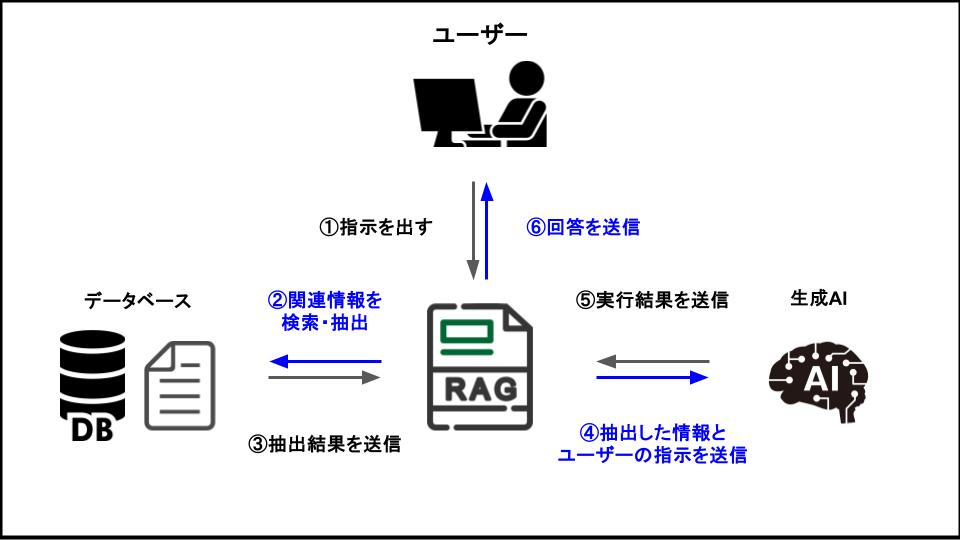

RAG(検索拡張生成)とは

RAGとは直訳すると「検索拡張生成」で、生成AIが質問の意図を理解したうえで、自社の文書やマニュアルなどから関連情報を取り込み、回答を生成する技術です。

構成としては以下のようになっており、生成AIとデータベースを用意する必要があります。

RAGを使うと「自社特化型AI」を実現できる

一般的な生成AIは社内データや業界固有の知識を持たないため、専門的な質問には正確に答えられません。

場合によっては、虚偽の情報をもっともらしく回答する「ハルシネーション」が発生します。

一時的に参考資料を添付して質問する方法もありますが、社外サービスに機密データを送信する点でセキュリティリスクが残ります。

この問題を根本的に解決するのがRAGです。

RAGを活用するとAIが社内データを検索し、その内容をもとに質問への回答を組み立てます。

これにより、製品仕様書や生産管理データなど、自社に蓄積されたデータに基づいた正確な回答を得られます。

Difyでは管理画面からデータを登録するだけでRAGを活用でき、自社特化型のAIチャットや業務アプリを簡単に構築できます。

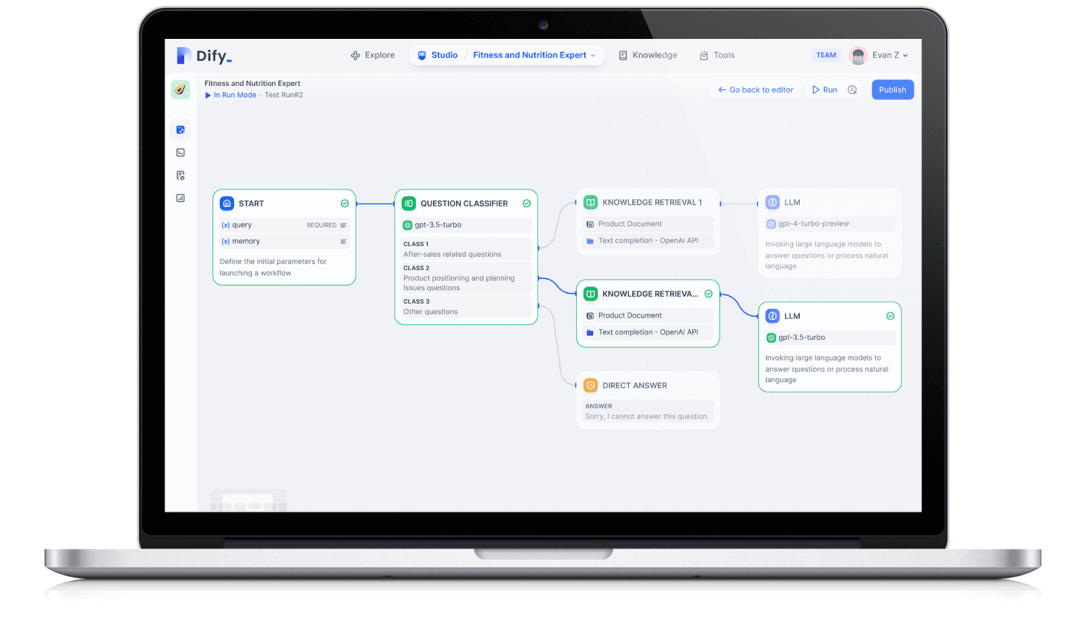

Difyの特徴②:生成AIを使った多彩な自動化アプリを手軽に作れる

Difyのもう一つの特徴は、誰でもAIアプリを“作って試せる”点です。

現場の課題を自ら検証しながら、AI活用を進められます。

単純な自動応答から複雑なフローまで、多彩なアプリに対応

Difyでは、生成AIを活用した多彩なアプリを目的に応じて構築できます。

構築できるアプリは大きく分けて5種類あります。

- チャットボット

ユーザーの質問に対して生成AIが過去のやり取りや外部データを参照し、会話形式で応答します。 - テキスト生成

ユーザーの入力内容(変数)をもとに、生成AIが一度のリクエストで文章を作成する仕組みです。 報告書テンプレートの自動生成や、営業メールの作成などに応用できます。

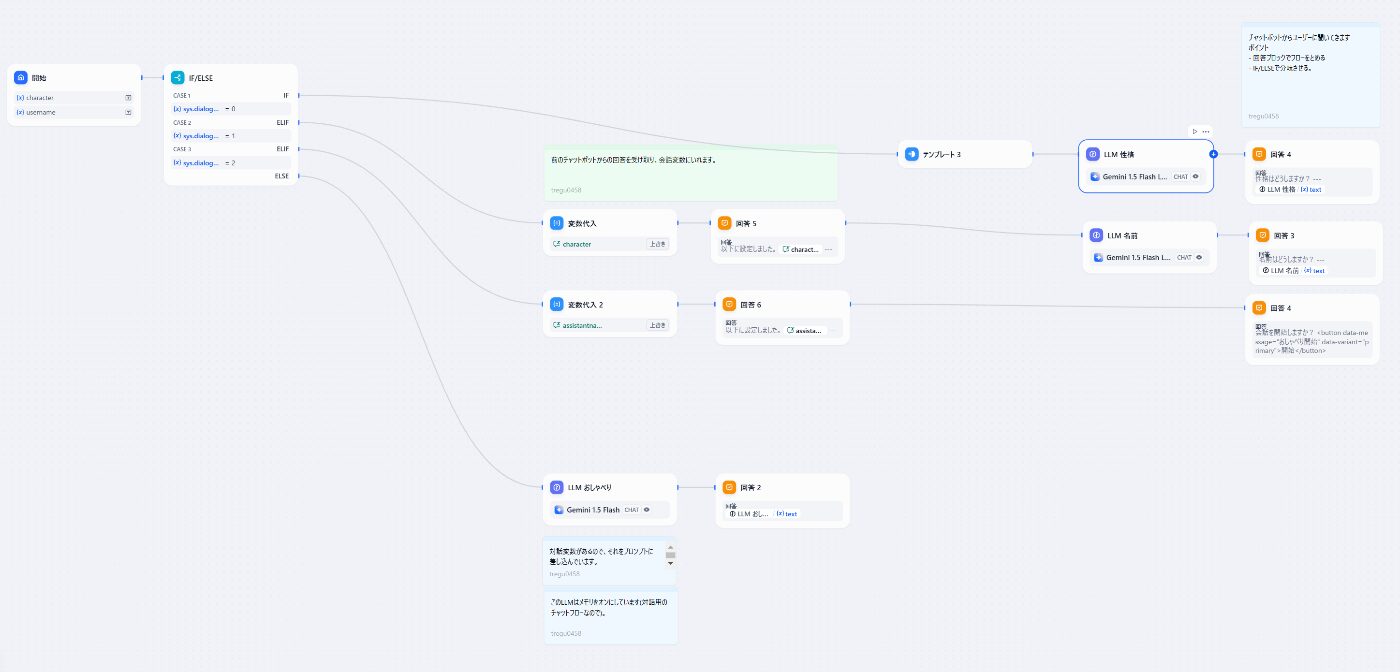

- チャットフロー

チャットボットをベースに条件分岐や外部ツールとの連携を組み込み、質問内容に応じて柔軟に応答を変える仕組みです。

たとえば、在庫データを参照しながら必要に応じて資材の配送にかかる日数などを調査したりと、納期を回答する仕組みを構築できます。 - ワークフロー

複数のツールやデータを組み合わせて一連の処理を自動実行する仕組みです。

kintoneレコードの追加や更新などの「トリガー」に反応し、データ取得・加工・登録などの処理を自動で実行します。生産計画や品質管理の自動化に特に有効です。 - エージェント

あらかじめ定義したツールやデータを活用し、AI自身がタスク達成のための手順を自動設計・実行します。

ユーザーの目的を理解して動く“自律型AI”として活用できます。

誰でも作れて、APIで業務にすぐ導入・検証できる

Difyのアプリ作成は、ブロックをつなげるように構成できるため、プログラミング経験がなくても直感的に開発できるのが強みです。

操作画面で構成を確認しながら、短時間でプロトタイプを完成させられます。

開発したアプリは、URLで共有するだけでなく、APIとして公開できます。

これにより、既存の業務システムやウェブサイトに簡単に組み込めるため、実際の業務フローにすぐ適用できます。

さらに、ChatGPT、Gemini、Claudeなど複数の生成AIモデルを切り替えて利用できるため、出力精度やコストを比較検証できます。

これにより、業務内容に最も適したモデルを柔軟に選定できます。

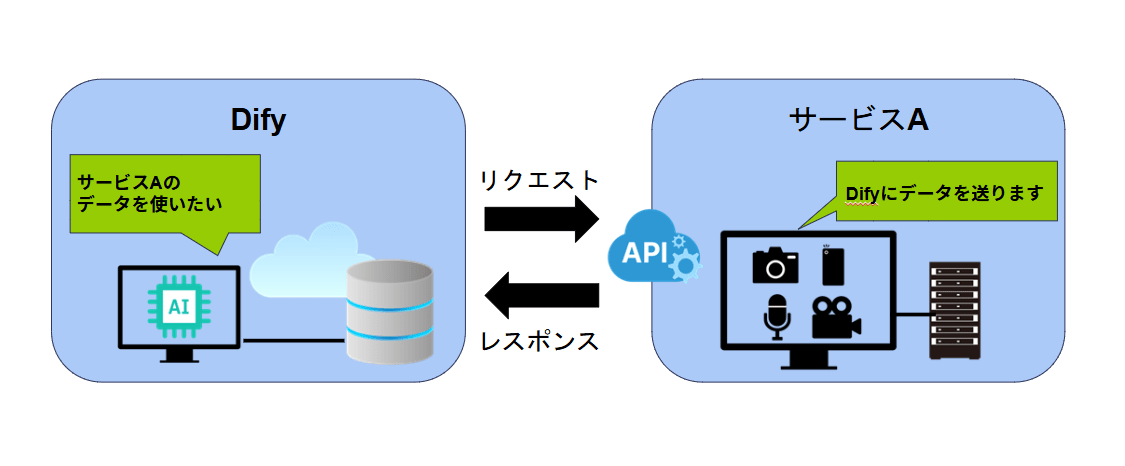

Difyの特徴③:「プラグイン」と「API連携」でどんなツールとも連携できる

Difyはさまざまなツールと接続できる点も特徴です。

接続方法としては「プラグイン」と「REST API」という2種類の接続方法があります。

Difyのプラグインで主要なツールと連携

Difyには、主要な業務ツールとシームレスに連携できる「プラグイン」が用意されています。

Google Workspace(Google Sheets、Gmailなど)やMicrosoft 365(Excel、Outlookなど)といった定番ツールのほか、kintoneとの連携も可能です。

こうしたプラグインを使うことで、スプレッドシートの参照やメールの自動送信といった処理をノーコードで設定できます。

プラグインはDify公式だけでなく、有志によって日々開発・公開されており、対応ツールはどんどん拡大しています。

「REST API」でプラグインがないツールとも連携できる

もしプラグインが存在しないツールでも、心配はいりません。

Difyは「REST API」という汎用的な通信方式に対応しており、社内システムや外部SaaSなど、ほぼすべてのWebアプリケーションとデータをやり取りできます。

REST APIとは、Web上で異なるシステム同士がデータを「取得(GET)」「作成(POST)」「更新(PUT)」「削除(DELETE)」できる仕組みで、多くのシステムやクラウドサービスに適用できます。

Difyの「カスタムAPIツール」を使えば、URLやメソッド、パラメータ、ヘッダーなどの必要情報を入力するだけでリクエストが完了し、Difyアプリから自動的に外部システムにアクセスできます。

これを使えば「社内データベースから在庫情報を取得する」「顧客管理システムに新しい商談データを登録する」といった業務をAIが直接実行できるようになります。

Difyの特徴④:「セルフホスティング」によって安全にアプリを運用できる

AIを業務に取り入れる上で、最も懸念が大きいのが「データの安全性」です。

特に、社内文書・顧客情報・製品仕様書などの機密データを扱う場合、外部クラウドにデータを預けることに抵抗を感じる企業も少なくありません。

Difyはこうした課題に対して「セルフホスティング」という選択肢を用意し、自社環境で安全にアプリを運用できるようにしています。

[補足]RAGにより、生成AIに渡す情報を制限できる

Difyのもうひとつのセキュリティ上の強みは、RAGによって外部AIプロバイダーに渡す情報を最小限に抑えられる点です。

ユーザーが登録したデータは、自社サーバー上の専用データベースに安全に保存されます。

質問が送信された際には、そのデータ全体がAIプロバイダー(OpenAIなど)に渡るのではなく、RAGが自動的に関連度の高い情報のみを抽出し、必要最小限の分量でプロンプトに含めます。

この仕組みにより、生成AIの回答精度を維持しつつ、機密情報の漏えいリスクを大幅に軽減できます。

Difyの利用にかかるコスト(セルフホスト版)

Difyのセルフホスティング版を導入する際には、初期費用や運用費用の把握が重要です。

必要なコスト項目を理解しておくことで、予算計画や費用対効果の見通しが立てやすくなります。

- サーバー費用:仮想マシン(VM)やDocker環境など、運用に必要なサーバーリソース

- データベース費用:PostgreSQLやMongoDBなど、ナレッジベースや業務データ保存用

- キャッシュ費用:頻繁に参照されるデータを高速処理するためのメモリやRedisなどの利用

- ストレージ費用:ログや履歴データ、ユーザーアップロード資料などの保存用

- 生成AIのAPIコスト:OpenAIやGeminiなど外部生成AIサービスの利用料

- 運用人件費:サーバー管理、アプリ更新、セキュリティ対応などの運用担当者の費用

Dify×kintoneで自社特化型AIを開発し、AI活用の幅を広げよう

Difyとkintoneを組み合わせることで、これまで難しかった自社特化型AIを簡単に開発できます。

特にRAG機能により、自社に蓄積されたデータを生成AIの回答に組み込み、専門的な質問にも正確に対応できるのが最大の特徴です。

これにより業務データを最大限活用できるため、AI活用の幅は大きく広がります。

他にもノーコードで開発できる操作性、接続できるツールの幅広さ、セルフホスティングによる高いセキュリティなど、企業導入に適した要素が多く、今後のAI活用に欠かせないツールになることは間違いありません。

「AIを使って業務を効率化したいけれど、何から始めればいいのかわからない…」

そんな方は是非、Difyを使ってAI導入への第一歩を踏み出してみませんか?

最後に

株式会社アディエムでは、kintone × 生成AIで日々の業務改善に取り組んでいます。

今回ご紹介したようなワークフローの他にも、お客様の業務に合った改善をご提案させて頂きます。

無料相談も行なっておりますので、お気軽にお問い合わせ頂ければ幸いです。