「生成AIを使ったkintoneの活用方法が知りたいが、具体的な事は分からない」

「kintoneを導入してデータは蓄積しているが、肝心のデータをうまく活用できていない」

…そんな状況にお困りではないですか?

本記事では単なるデータ蓄積・共有ツールに留まらない、次世代のkintone活用方法をご紹介!

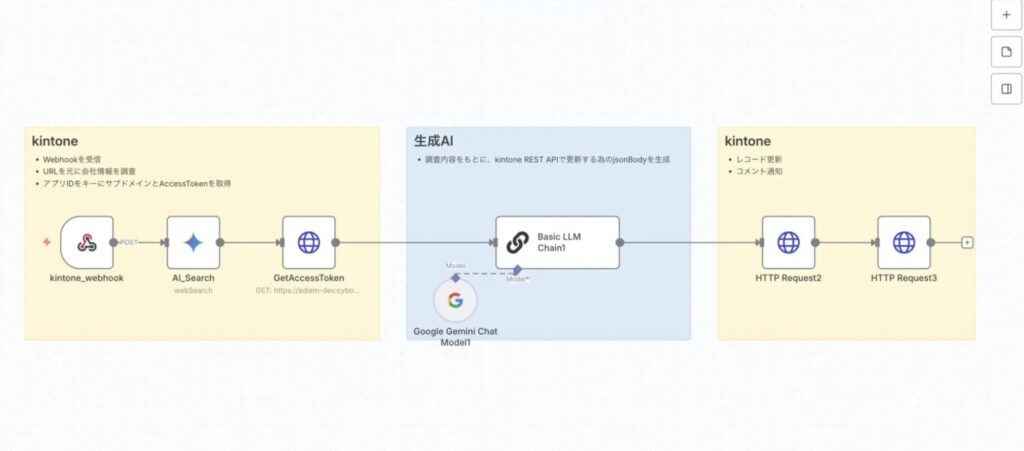

kintoneと連携させるツールとして、ノーコード連携ツール「n8n」と、生成AIアプリケーション開発を加速させる「Dify」に注目。

この3つを組み合わせることで、kintoneアプリ内のデータを分析・連携し、次のアクションへと繋げる仕組みを構築することができます。

目次

kintone×生成AIで業務データを次のアクションに繋げよう

「kintoneでデータは貯まっているが、うまく活用できていない」

「生成AIに興味はあって調べてみるものの、新しい情報が多すぎてついていけない」

生成AIをはじめとしたさまざまなツールが登場する中、こんな声をよく聞きます。

確かに難しく見えるかもしれませんが、現在は皆さんの使い慣れている「kintone」を起点として、誰もが簡単にAIの恩恵を享受できる環境が整いつつあります。

そして皆さんが思っている以上に、kinotneと生成AIを組み合わせたときの効果は強力です!

kintoneに蓄積された「生きた業務データ」と、生成AIが持つ「データを分析・要約し、次の打ち手を提案する能力」を組み合わせることで、データはただの記録ではなく「現場の判断力」に直結する資産へと変わります。

本記事では、生成AIを実践するためのノウハウを、特に「kintone×生成AI」という視点から紹介していきます。

項目ごとに解説記事のリンクに移動できるようになっているので、気になった情報があれば、ぜひ解説記事も読んでみてください。

kintone 標準のAI機能。続々と機能追加中!

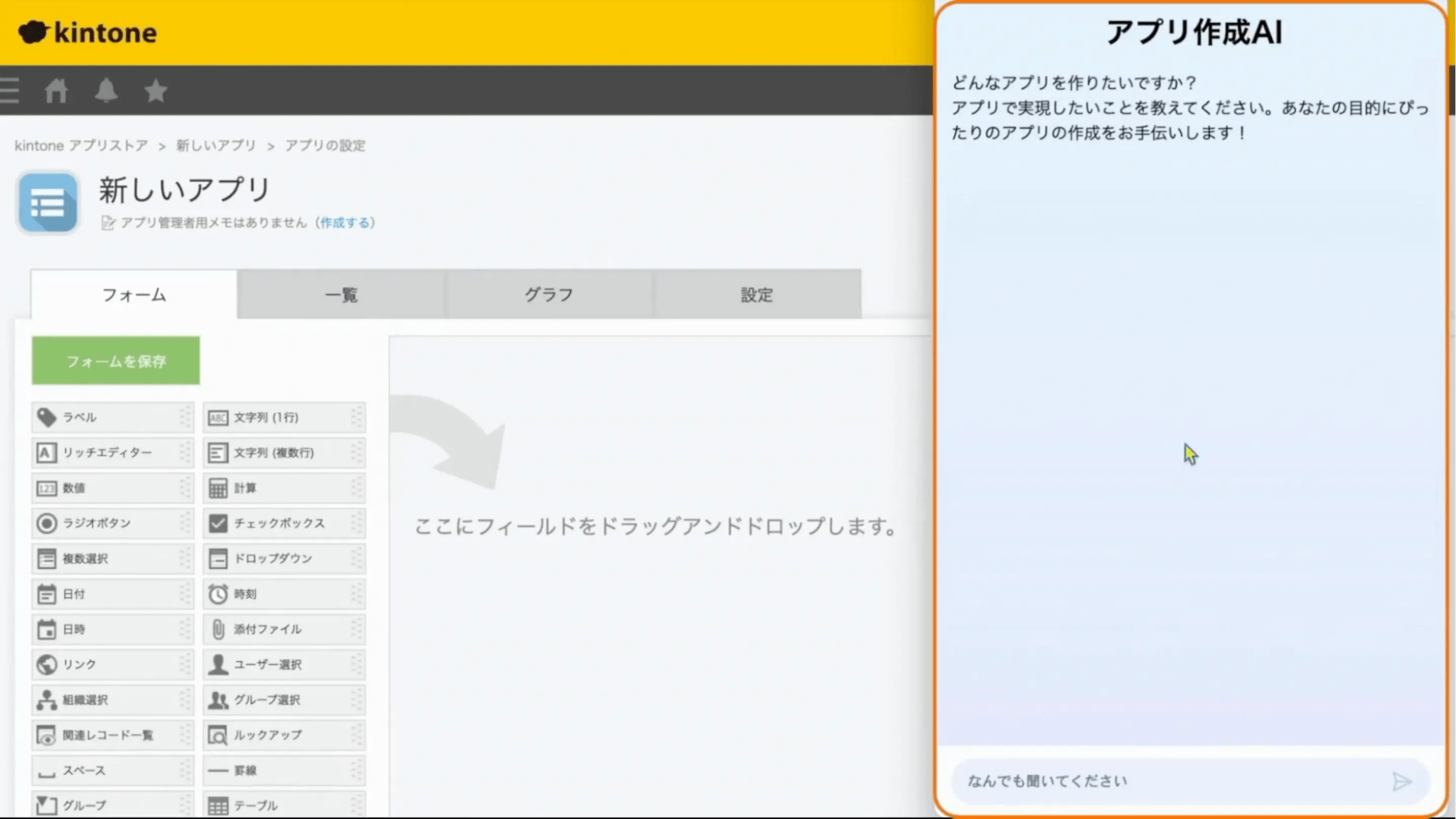

まずは、kintoneの標準機能となった「AIラボ」をしっかりと把握しておきましょう。

便利な機能がどんどん追加されているので、まずはこれを利用してAIに慣れていきましょう。

「検索AI」機能

検索AIはkintoneのアプリのデータをもとに、ユーザーからの質問や指示に対して、AIが回答を生成するチャットボットを作成できる機能です。

本来なら別アプリを開いて、フィルターで条件指定して…という手順で探していたデータが、検索AIを使えば今開いている画面で、文章入力で呼び出せます。

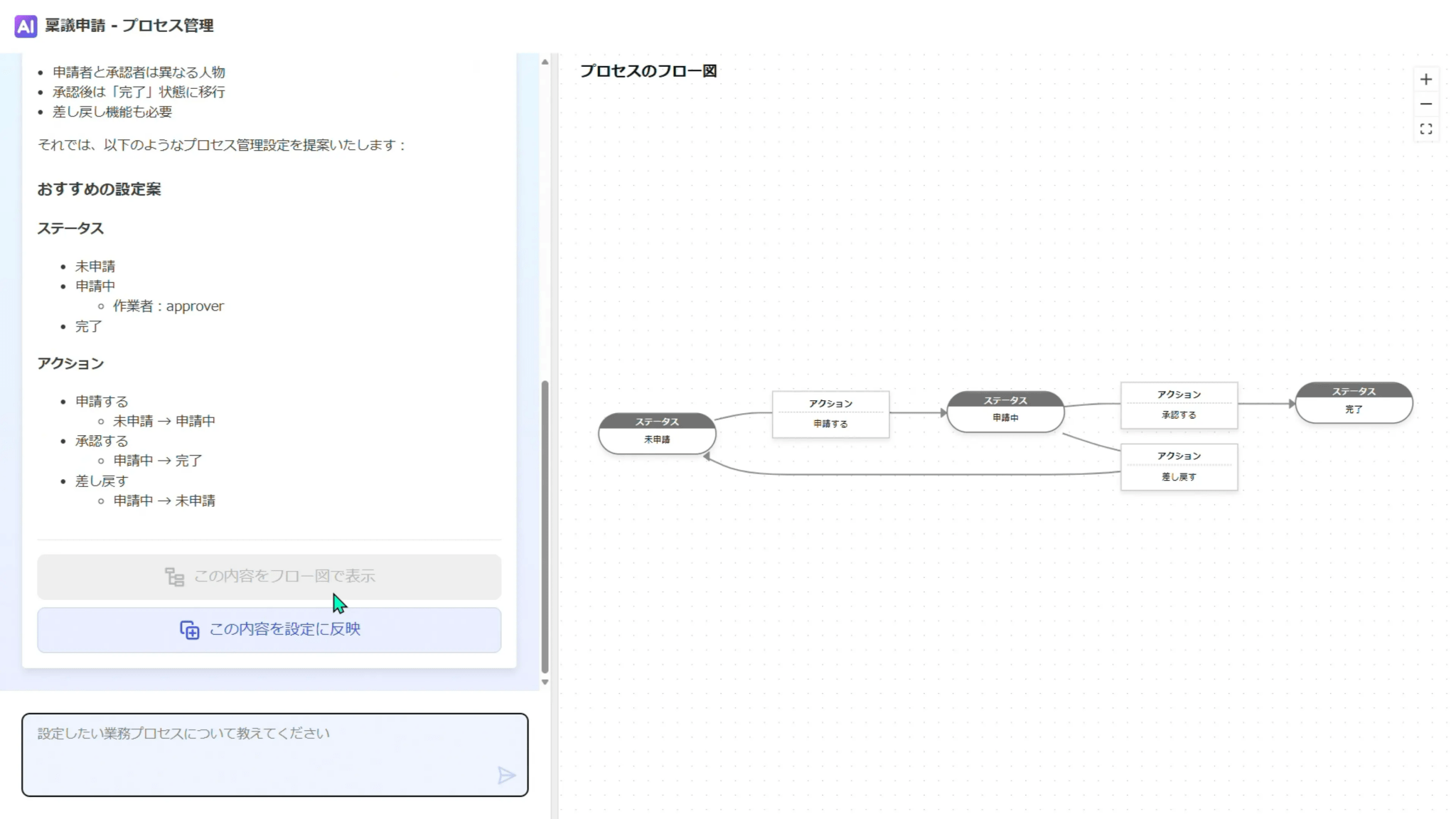

「プロセス管理設定AI」機能

プロセス管理設定AIは、AIチャットを利用してプロセス管理の設定を支援する機能です。

アプリ内で実現したい承認フロー(例:休暇申請)をAIに伝えると、AIが自動でプロセスを提案してくれる機能です。

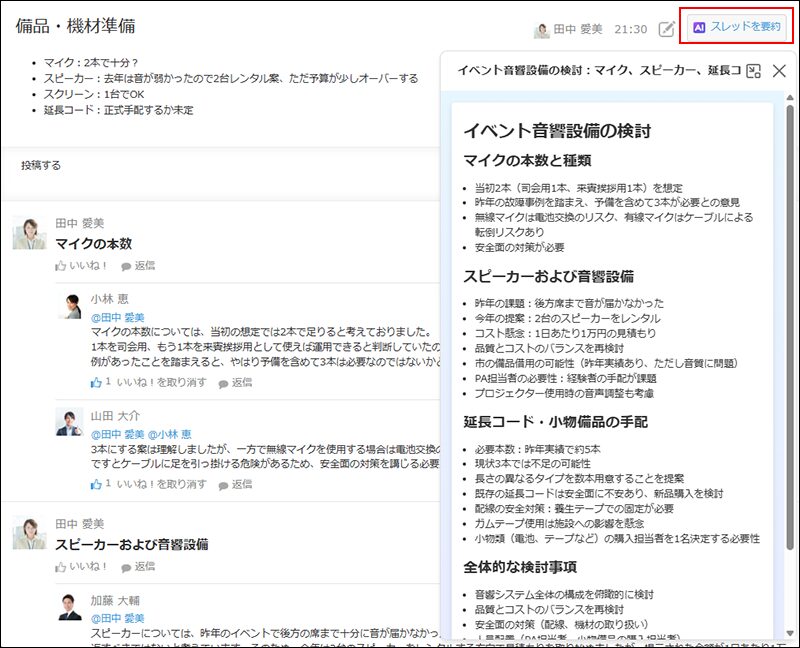

「スレッド要約AI」機能

スレッド要約AIは、AIを利用してスペースのスレッドに投稿されたコメントを要約できる機能です。

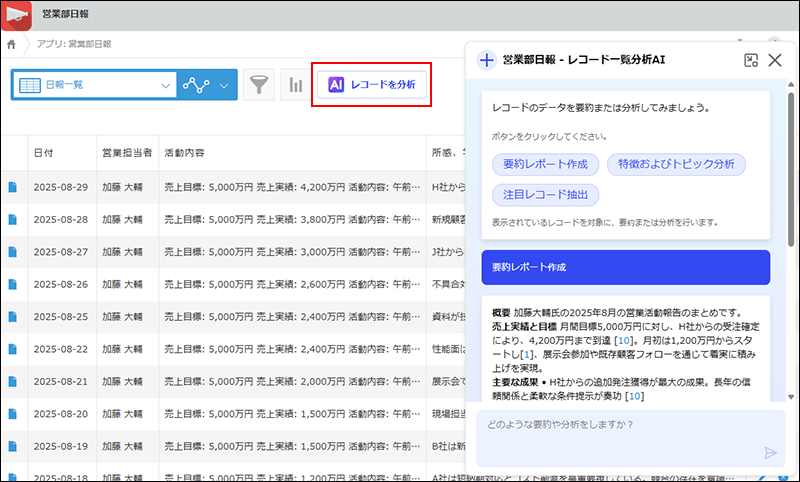

「レコード一覧分析AI」機能

レコード一覧分析AIは、AIチャットを利用してレコード一覧の内容を分析したり要約したりする機能です。

膨大なレコードの内容を要約し、カテゴリー別の合計・平均などを算出できる機能です。

kintone×AIの可能性をもっと引き出す、n8n/Difyとの連携

kintoneのAI機能は「他のツールとの連携」に制約がある

現状のkintone標準のAI機能には、次のような制約があるため、kintone×生成AIの可能性を十分に活かしているとは言い切れません。

- 【制約1】AI機能では、アプリをまたいだデータ参照ができない

- 【制約2】AI機能で出力した結果は、外部に連携することができない

「n8n」「Dify」との連携でkintone×生成AIの可能性は一気に広がる!

このkintoneではできない「アプリ外のデータ参照」「出力結果の外部連携」などを解決してくれるのが、n8nとDifyというワークフロー構築ツールです。

n8nとは?──現場の様々なシステムを繋ぐ「パイプ」

幅広いツール間でデータを自動的に連携するワークフローを構築

- n8nとは、kintoneやDifyをはじめとする様々なツールをノーコードで連携させ、一連の業務を自動で実行するための「パイプ」となるツール。

- kintoneの標準機能では繋げられなかった現場の在庫管理システム、会計ツールなどとデータを自動連携し、これまで手作業だったデータのCSV出力・kintone登録の手間を削減できる。

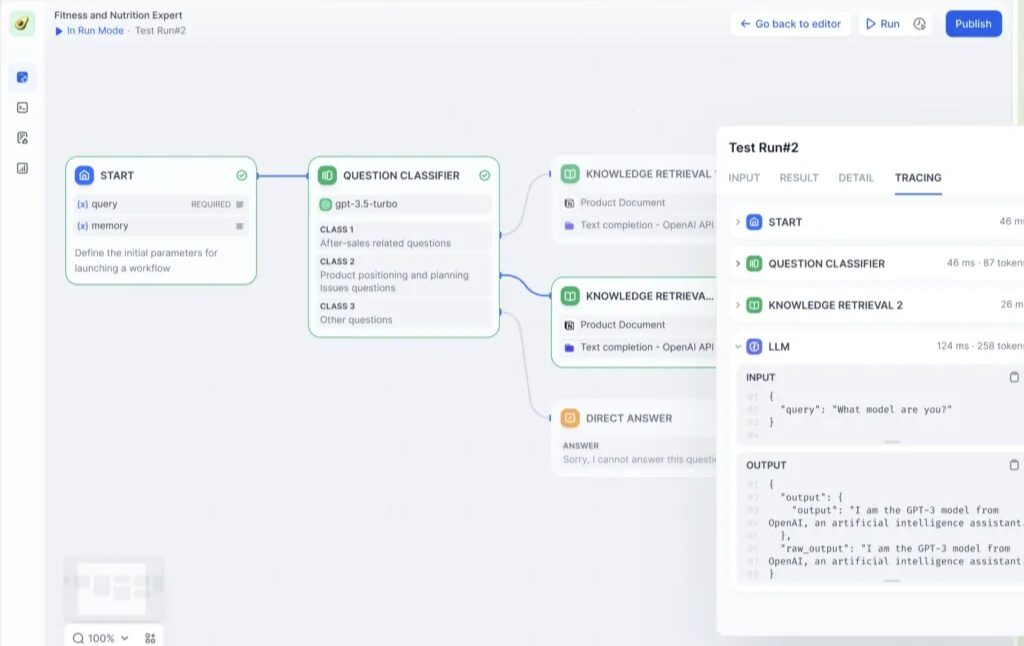

Dify とは?── 自社に特化した「生成AIアプリ」を開発

「RAG機能」で自社のノウハウを組み込んだ生成AIを構築

- Difyとは、LLM(ChatGPT,Geminiなど)を利用したチャットボットを作成し、他のシステムと連携できるツール

- 最大の特徴は、過去の生産実績、手順書、問い合わせ内容など現場特有のデータをLLMの回答に組み込む「RAG(ラグ)」を使ったシステムを構築できること

- このRAGにより作成したチャットボットは、kintoneのような単なるアプリ内チャットではなく、熟練者のノウハウを持った「作業アシスタント」のような判断ができるようになる

kintone×生成AI・実践のための解説記事

n8nとDifyで「kintone×生成AI」の仕組みを構築・活用するためには、「RAG」および「プロンプトエンジニアリング」などの技術について知っておくと良いでしょう。

これらの技術の中身を知っておくと、あなたの業務に合わせたワークフローを実現する上でカスタマイズ・メンテナンスを実施しやすくなります。

RAGとは?

RAGとは直訳すると「検索拡張生成」で、生成AIが質問の意図を理解したうえで、自社の文書やマニュアルなどから関連情報を取り込み、回答を生成する技術です。

RAGを活用すると、生成AIと自社に蓄積されたデータを組み合わせた正確な回答を得られます。

プロンプトエンジニアリングとは?

n8n/Difyに限らず生成AI全般で使われるもので、生成AIから望ましい応答を引き出すために、入力(プロンプト)を設計・調整する技術です。

適切なプロンプトを作成することで、生成AIの性能を向上させ、特定のタスクを効率的に実行させることができます。

最後に

株式会社アディエムでは、kintone × 生成AIで日々の業務改善に取り組んでいます。

今回ご紹介したようなワークフローの他にも、お客様の業務に合った改善をご提案させて頂きます。

無料相談も行なっておりますので、お気軽にお問い合わせ頂ければ幸いです。