目次

はじめに:kintoneのレコードURLを起点に“会社情報の一次調査”を自動化する

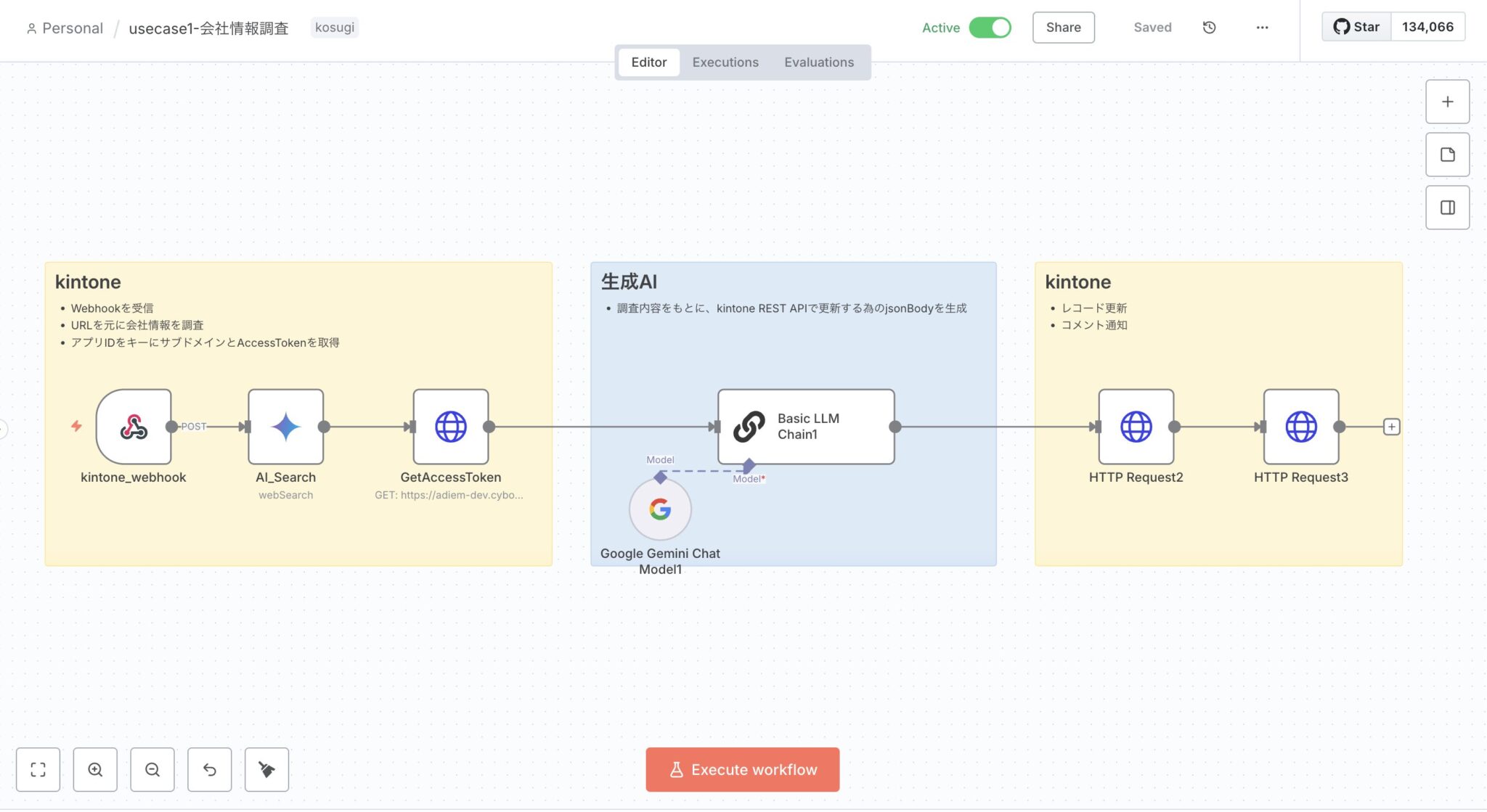

本稿では、kintoneのレコードに保存された公式サイトURLを起点にn8nでレコード情報を取得、ワークフローを配線し、生成AIで会社情報調査と要約、kintoneへ書き戻すまでの全体像を解説します。

このワークフローの狙いは「人がやるべき判断に時間を使い、一次調査を任せる」こと。

具体的なAPI値や細かな実装は最小限にし、考え方と運用のコツにフォーカスします。

使う道具と役割(kintone=ハブ/n8n=ワークフロー/生成AI=検索・要約)

kintoneは企業マスタや取引履歴など情報をためるハブとして利用。

n8nは各サービスをワークフローでつなぐ配線係。

生成AIは調査・要約を行い、収集したテキストから要約・抽出・分類、kintone REST APIを使ったレコード更新用のjsonBody生成まで行います。

n8nの特徴

- GUIで可視化されたワークフロー構築ツール。

- Webhook・Cron・HTTP・Slack・メールなどデフォルトで使えるノードが豊富で拡張しやすい。

- セルフホスト可。認証情報(APIキー等)をCredentialsで安全に管理。

- コミュニティノードをインストールする事で、更にノードの拡張が可能。

n8nの料金

- セルフホスト:OSSとして無償利用可(インフラ費のみ)。

- クラウド:無料枠~有償プランまで。実行数や同時実行、チーム機能の有無で選べます。

※価格は変動し得るため、具体金額は公式サイトの最新情報を参照する運用を推奨します。

この自動化で何を調査させるか(収集項目の定義)

ゴールは一次調査。深掘りは人が行う前提で、以下を“最低限のセット”として定義します。

調査対象項目

- 社名(正式表記)

- 本社所在地(都道府県レベル)

- 従業員数

- 郵便番号

- 電話番号

- 事業区分(製造業 or NOT )

- 事業概要

仕組みの全体像(kintone → n8n → 生成AI → kintone/通知)

手順

1.kintoneのレコード情報取得

n8nのトリガーから「Webhook」を選択。

自動的に生成されたエンドポイントをkintoneアプリの「設定」→「Webhook」→「+追加する」にペースト。

※先頭のhttps://は削除すること。

- トリガーにWebhookを選択

- エンドポイントは自動生成

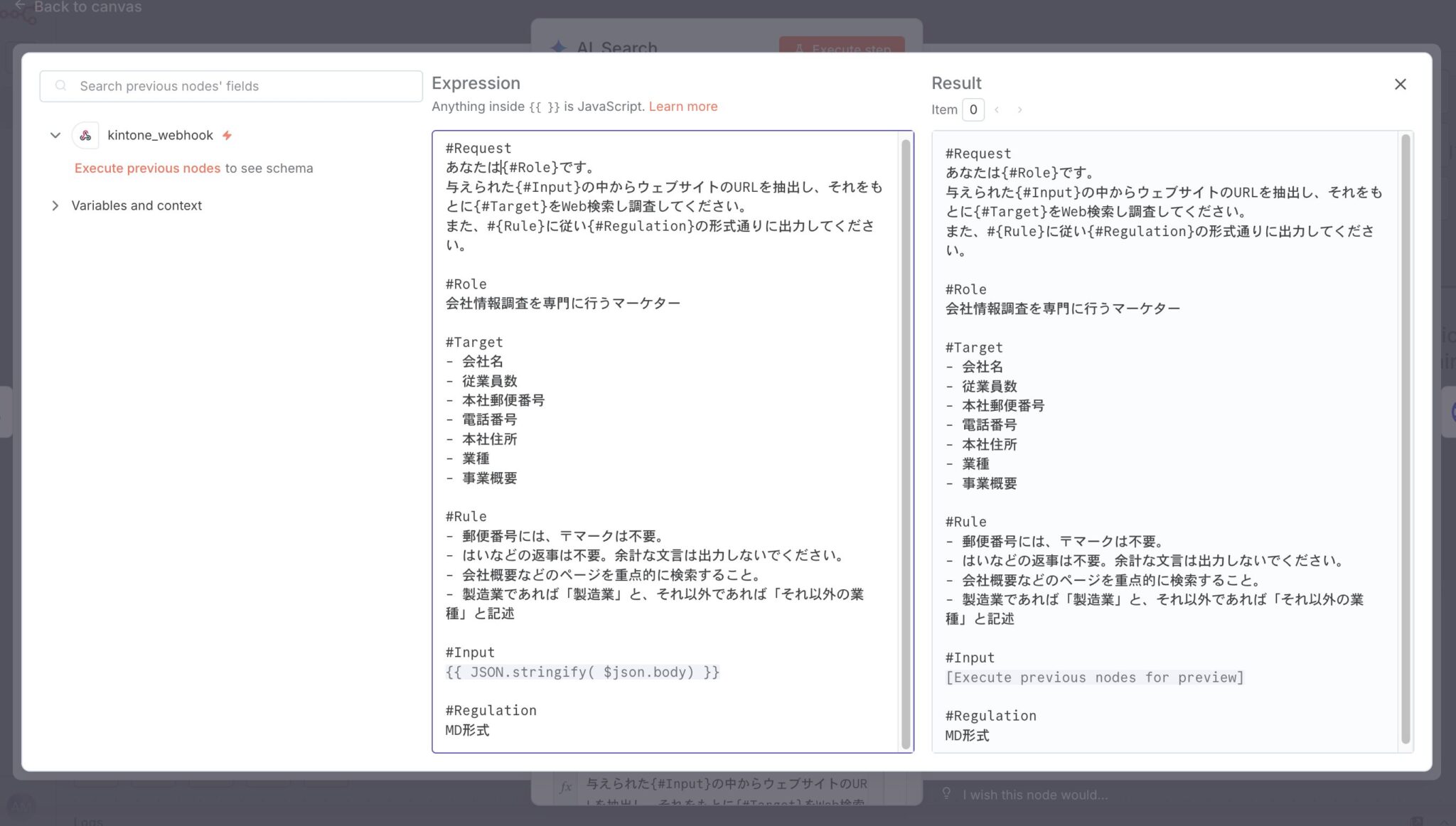

2. URLを生成AIに渡し、会社情報調査を行う。

コミュニティノード「Gemini Search」をインストールし、Webhookノードのアウトプット側に繋げる。

プロンプトに依頼内容、役割、対象項目、ルール、インプット(ここではkintoneレコード内の会社URL)、出力形式を指定する。

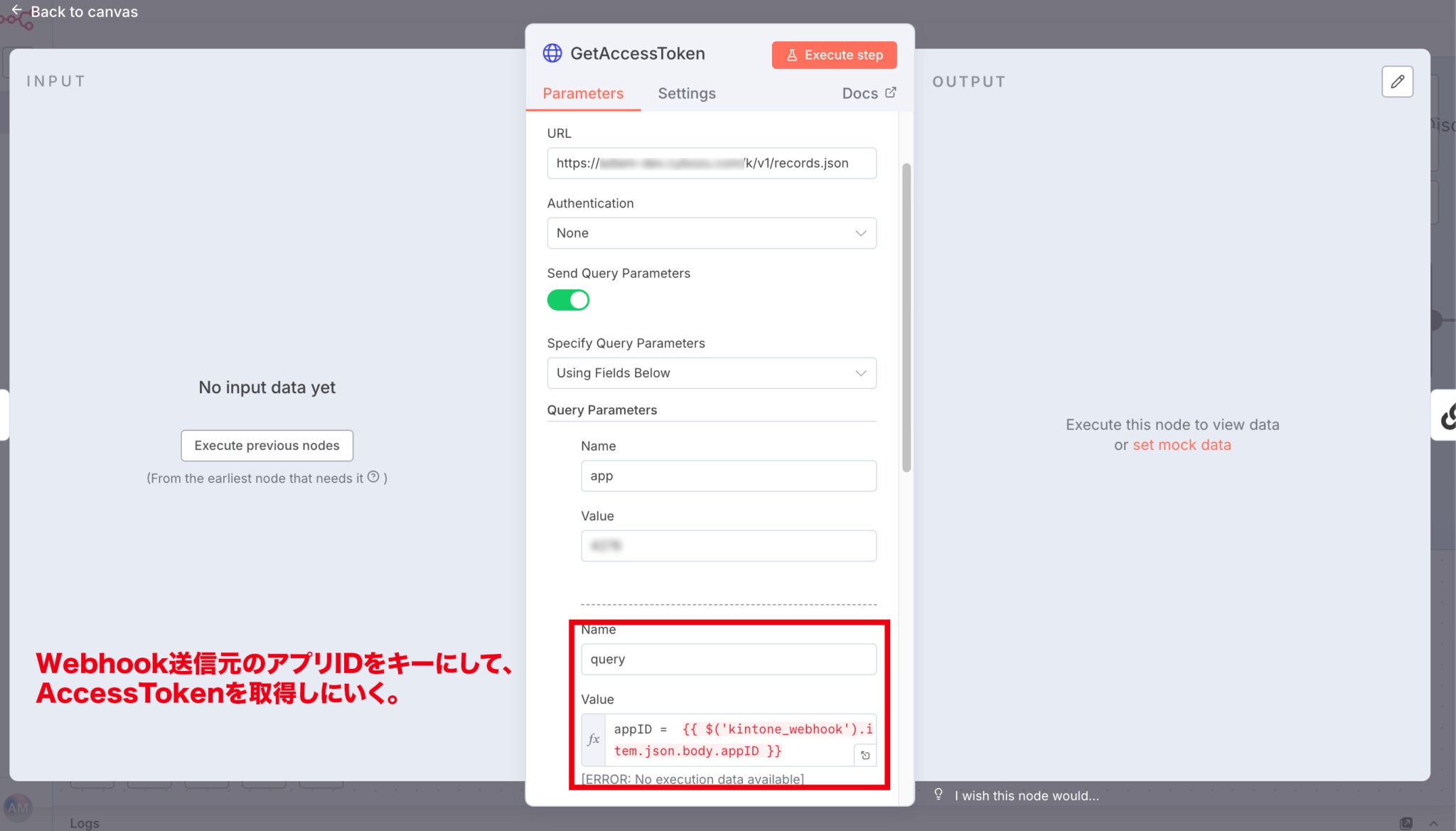

3. kintoneアプリのAPIトークンを取得

本例では、後述の手順にてn8n の『HTTP Request』ノードからkintone REST APIを呼び出してレコードを更新します。

必要な APIトークンはkintoneの管理用アプリで一元管理し、アプリIDをキーに取得します。

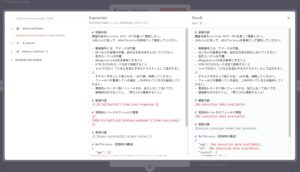

4. 調査結果をLLMで分類、整形

「Basic LLM Chain」ノードを配置し、Gemini Chat Modelを接続。

そのままでは、n8nがコードブロック付きのJSONを返してくる事が多かった為、試行錯誤しプロンプトにて平文で返却する旨と、出力のサンプルを与える事で回避している。

- Basic LLM Chainノードを配置

- プロンプトにて指示を与えJSONを生成する

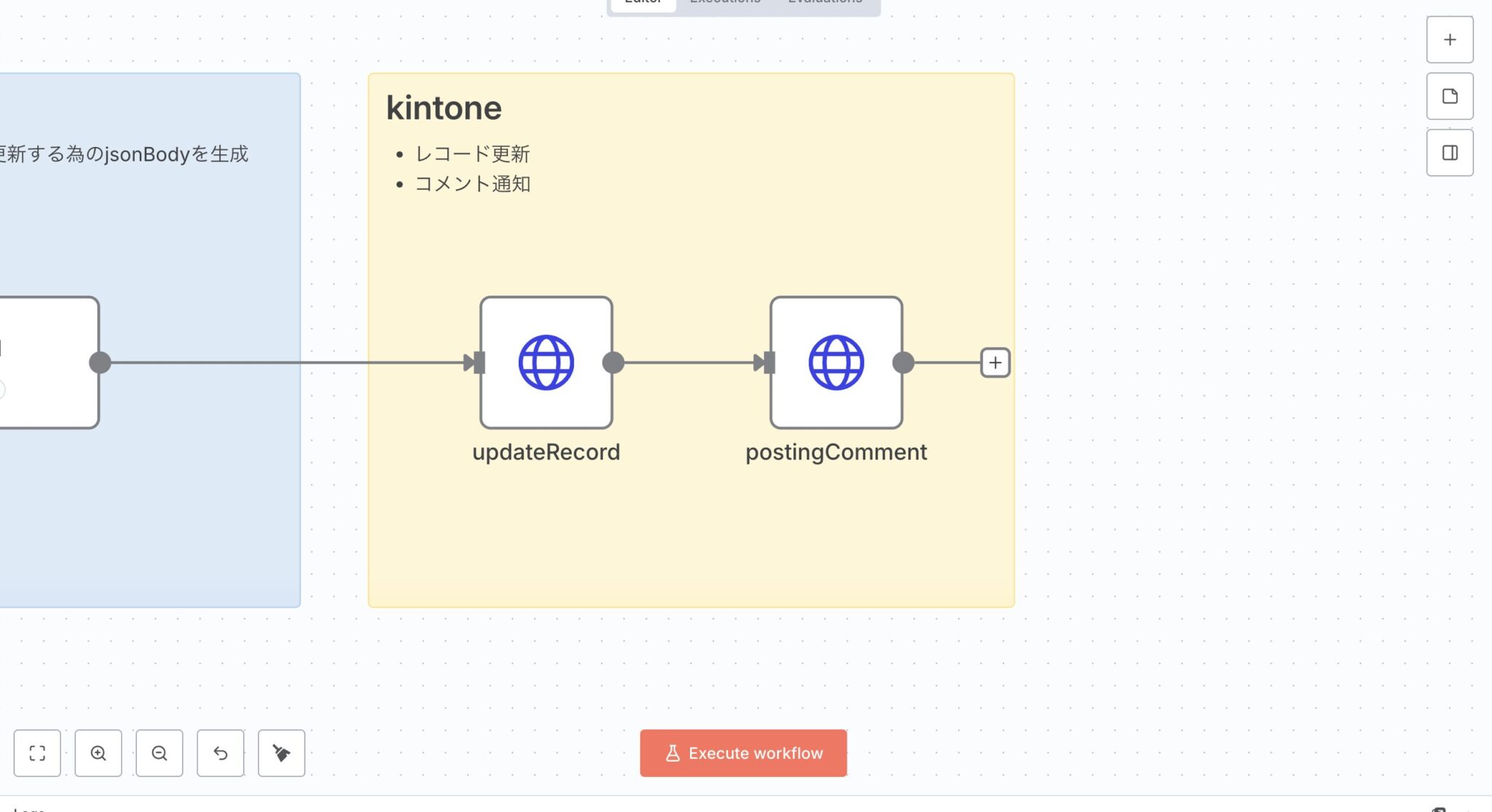

5. kintoneへ書き戻す/通知する

「HTTP Request」ノードを配置し、kintone REST APIにて更新を行う。

更にもう1つHTTP Requestノードを追加し、同様にコメントにて通知を行う。

運用設計のヒント(失敗時の扱い・ログと通知)

例外処理(保留フラグ/再実行)

- 取得・AI・書戻しのどこで失敗したかをエラーステータスで記録。n8nの実行IDをkintoneに残すと再実行が容易。

- 404/タイムアウトは自動リトライ上限を設定し、超過時は「保留」に振り分けて人が確認。

検証・改善(精度とコストの見直し)

- 入力を短く、フォーマットを固定が基本。長文はAI前に要約/HTMLは削除。

- 月次で更新件数・失敗率・平均トークンを確認し、ボトルネックを特定。

- モデル切替時は出力スキーマを固定しておけば、下流のkintone側は無改修で済みます。

まとめ(Webhook起点 × 最小構成で小さく回す)

- kintoneのWebhookを起点に、n8nで情報を取得し、生成AIで一次調査。役割分担を明確にすると設計がシンプルに。

- まずは対象を限定して回し、出典保持・例外処理・通知の3点を固める。

- 出力フォーマット固定とログ設計が、保守とモデル切替をラクにします。

kintoneと生成AI(Dify、n8n)で、定型業務を自動化するワークフロー開発サービスを提供開始!

アディエムでは、現場起点の業務改善を支援する「kintone × Dify × n8n」の伴走サービスをスタートしました。

ノーコードツール(kintone、Dify、n8n)を活用することで、

・kintoneの登録・更新・集計

・外部クラウドとの連携の自動化

・生成AIを取り入れた業務フローの最適化

までを自動化し、工数削減とヒューマンエラー防止を実現します。

アディエムでは、特に製造業での生成AI活用事例を増やしたいと考えています。

「こんな業務を自動化できる?」「生成AIと組み合わせたい」など、 ぜひお気軽にアイデアをお寄せください。

最後に

株式会社アディエムでは、kintone × 生成AIで日々の業務改善に取り組んでいます。

今回ご紹介したようなワークフローの他にも、お客様の業務に合った改善をご提案させて頂きます。

無料相談も行なっておりますので、お気軽にお問い合わせ頂ければ幸いです。